和我在这个博客里写的很多文章一样,今天写的内容并不是我自认特别擅长的领域。我用 GTO Wizard 来解答自己在扑克上的疑问,很幸运能把这些研究写成文章。

这个例子最初吸引我注意的原因其实挺搞笑:我有两个职业牌手朋友在嘲笑第三个玩家选择用某手牌去挤压,而我当时觉得那手牌其实是个不错的挤压候选。后来我意识到,自己并没有认真研究过什么样的手牌才算是一个好的翻前挤压选择。为了避免以后再被人笑话,我决定今天好好做这个功课。

所谓挤压(squeeze),是指一种翻前加注动作,传递出很强的牌力。这是一个非常有威力的打法,因为最初开池的玩家必须经常弃牌——毕竟后面跟注的玩家有可能是拿着强牌跟进的。而那个跟注者自己也陷入了难受的境地,因为他们的范围通常是被“封顶”的:绝大部分情况下,他们若是拿着非常强的牌,通常会选择 3bet 而不是跟注。

本文将对比四种不同环境下的相似局面,来识别什么类型的手牌是好的挤压牌。

1. 不同环境下的挤压

我们要观察的四个环境分别是:

-

现金局

-

无 ICM 的锦标赛(MTTs)

-

锦标赛泡沫期

-

PKO 锦标赛泡沫期

每个例子里的有效筹码深度都在 40bb 以下。局面过程如下:CO 开池,BTN 跟注,现在轮到 BB 行动。

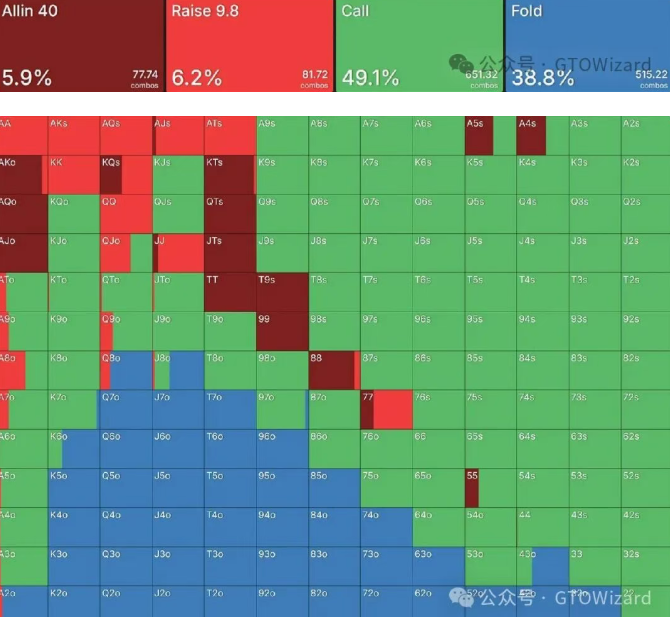

1.1 现金局

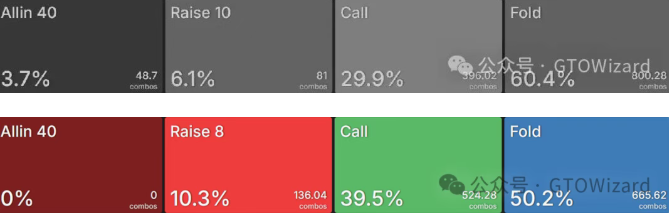

首先是一个 40bb 的现金局场景:

在这个位置,整体有 9.8% 的手牌会选择挤压,大部分是加注到 10bb,但也有不少选择直接 40bb 全下。整体来说,这个挤压范围属于线性范围,但选择全下的部分则相对被“封顶”。不过整体来看,挤压范围还是以最强的牌为主。

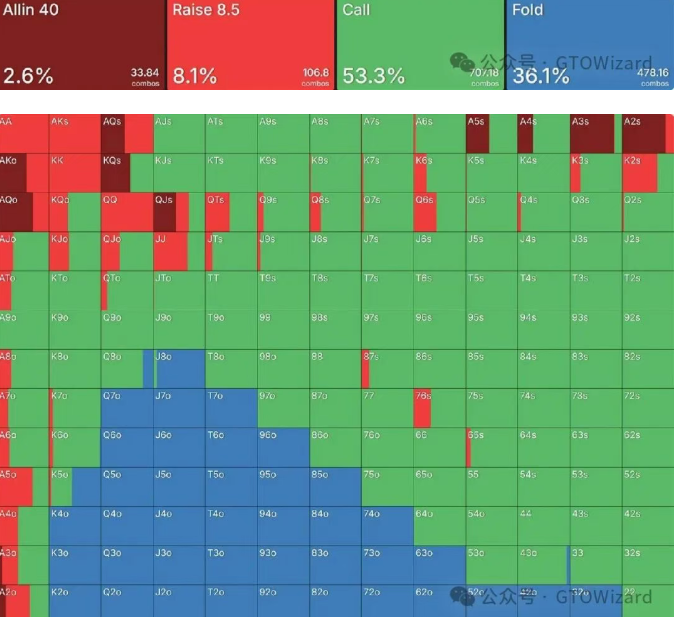

1.2 无 ICM 的 MTT

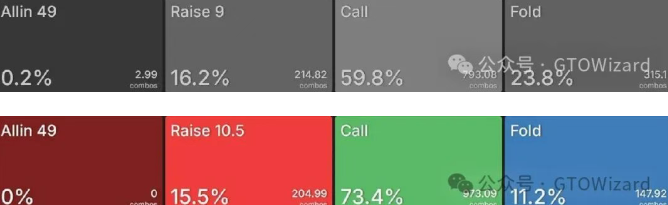

接下来是 MTT 的 Chip EV 范围:

在这里,有 12.1% 的手牌会挤压,而且几乎是半数加注、半数全下。相比现金局,MTT 的挤压范围依然有点线性,但更趋向于极化。如果仔细观察,会发现范围里更多偏向于 A-x 类型的手牌。

两种范围的差异反映了现金局和 MTT 之间的两个主要不同点:抽水(rake)和前注(antes)。

只有现金局有每手抽水。这会导致范围收紧,解释了为什么现金局里挤压频率更低、范围形状更线性。而且大多数情况下,抽水只有在进入翻牌圈才收取,这意味着玩家有额外的动力在翻前直接拿下底池。

前注则恰好相反,它会鼓励我们打更多的牌,因为底池更大、更值得争夺。这也是为什么 MTT 的范围更宽、更极化、而且更依赖阻断牌。由于在 MTT 中跟注通常更具吸引力(尤其在 Chip EV 模拟中),所以 MTT 的挤压范围在价值端必须更强,这样才与诈唬端相匹配。

在两种情况下,我们都能看到很多同花大牌手,比如 KTs 和 JTs 出现在挤压范围里。这些属于诈唬牌,它们很乐意看到强牌弃牌。但即便被跟注(甚至被两人同时跟注),这些牌依然有不错的表现空间——它们能做成同花或顺子,偶尔甚至能靠单对赢下底池。

在考虑一手牌是否适合作为挤压牌时,一个重要因素是:当两个对手都跟注时,它的表现如何。

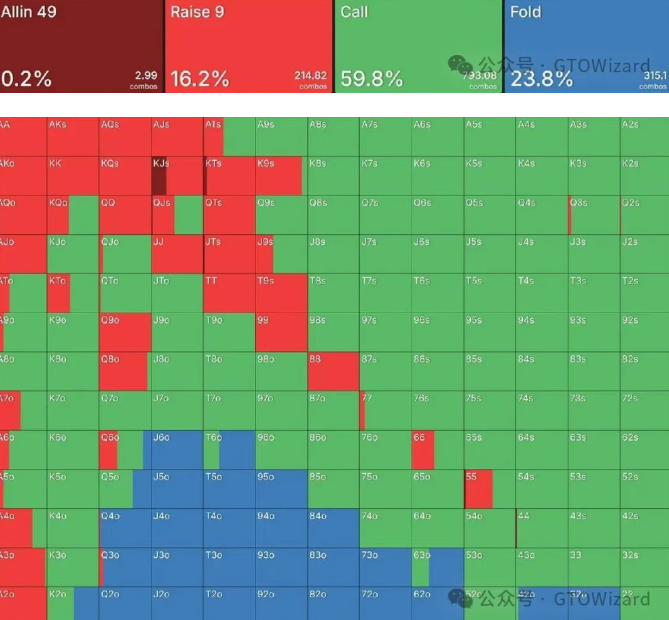

1.3 MTT 泡沫期

现在我们来看同一个局面,唯一的不同是:这是一个 MTT 泡沫期(假设参赛人数为 1000 人)。

在这个范围里可以注意到几个重大变化:10.7% 的手牌会选择挤压,但其中真正选择全下的比例非常小。非全下加注的尺度也从 10bb 缩小到了 8.5bb。

这个范围非常极化,几乎所有的价值牌和诈唬牌都依赖阻断牌,尤其是带 A 的手牌。

所有这些都指向锦标赛中的核心动机:生存。因为锦标赛生命的价值更高,全下的手牌变少了。换句话说,这是一种更高风险的选择,因此愿意冒险的手牌也更少。我们在加注时(非全下)倾向于投入更少筹码,因为:

-

我们筹码的价值更高,所以保守倾向更强烈。

-

同时,对手的情况也类似,这主要表现为他们弃牌更频繁。

在这样的背景下,挤压范围为什么这么依赖阻断牌就很好理解了。我们非常乐意在锦标赛的高风险阶段无人跟注直接拿下底池。而阻断牌会让这种场景发生的概率更高。

1.4 PKO MTT 泡沫期

最后,我们来看 PKO模型。需要说明的是,这里并不是一个完全对等的比较,因为在 GTO Wizard 的解算库中目前没有完全对称的 40bb PKO 解算结果。不过我们找到的这个局面已经非常接近。请记住,这里的 BB 是覆盖玩家(covering player),也就是说他可以赢取赏金。

尽管这同样是泡沫期的例子,但和常规 MTT 泡沫期却非常不同。16.4% 的手牌会选择挤压,几乎没有手牌会直接全下。这个范围更加线性,并且更偏向同花大牌(suited Broadway)手牌。

这个范围突出了 PKO MTT 泡沫期里双重奖池所带来的矛盾激励。在 PKO 中,生存的重要性降低了,因为除了 ICM 带来的“压力”(stick),我们还多了赏金这个“奖励”(carrot),它会激励我们在相同泡沫期场景中承担更多风险。我们不全下,是因为我们希望引发行动(有人跟注),而不是直接逼迫对手弃牌。我们的范围偏向那些多路对抗中表现良好的手牌(例如 suited Broadways),因为同时争夺两个赏金显然要比只争夺一个更划算。

2. 什么才算好的挤压手牌?

我们刚刚观察了不同环境下的挤压范围,但现在让我们退一步,问一个更基础的问题:

“挤压 3bet 的范围和普通 3bet 范围有什么区别?”

为了回答这个问题,我将研究 BB 在 CO 开局时的应对方式(和之前一样),但这次 BTN 直接弃牌,使得这是一个 单挑底池。

(注意:灰色图表是我们在上一部分分析过的多人底池对应范围,这里附上是为了方便对比。)

2.1 现金局

首先来看 40bb 现金局场景:

对比 40bb 现金局中 单挑 3bet 范围 和 多人底池挤压范围,有几个地方非常明显:

首先,我们下注到 8bb,而不是 10bb,也就是说我们加注更小了。原因很简单:在挤压场景中底池更大,因此我们必须下更大的注码来避免给太多手牌合适的跟注赔率。

其次,在单挑场景中我们的加注频率更高(10.3% vs 9.8%)。这同样合理,因为少一个对手需要担心。也就是说,当我们在诈唬时,少一个人可能拿到强牌;当我们持强牌时,少一个人会弃牌。

单挑范围中没有任何全下,而三人底池中却有 3.7% 的频率全下。我认为这同样是因为底池更小的缘故。

单挑时范围的形状也稍微更极化一些。作为现金局,我怀疑这是由于 避免rake而倾向于在翻前直接赢下底池 的激励。多人的底池更容易进入翻后,因此更强、更线性的范围表现更好。

与多人底池相比,一个重要的区别是单挑范围里几乎没有同花连张。在多人底池中,KQs–KTs、QJs 和 JTs 都会加注,但在单挑时它们全都不会加注。我知道原因,这在 PKO 中也会出现。这些手牌在多人底池里表现更好,因为它们能组成同花和顺子,有时甚至只中一对就够了。所以,如果我们预期会被两个对手跟注,就更希望拿到那些在多人底池表现良好的手牌。

2.2 无 ICM 的 MTT

现在来看锦标赛的范围。第一个例子是 40bb MTT(Chip EV 模拟)。

在加注尺度上,规律保持一致:尺度更小(这里是 9.2bb,对比多人底池的 9.8bb)。我们几乎完全停止全下,而在多人挤压时我们有一半频率选择全下。加注频率开始呈现趋势:更频繁(12.8% 对比 12.1%)。我们没有任何 suited Broadway 会加注,但在多人场景中它们却大量出现。

到这里,已经有一些规律浮现出来。在挤压场景中,我们需要:

-

加注尺度更大

-

更多全下

-

加注频率更低

-

选择在被多人跟注时仍能发挥的诈唬牌

2.3 泡沫期 MTT

现在我们来看看受 ICM 影响的底池,也就是 MTT 泡沫期例子。

当只有 CO 时,我们从不全下;但在 BTN 冷跟的多人场景中,我们有 2.6% 的频率会全下。我们的范围再一次几乎没有 Broadway,相比之下,在多人场景中有大量 suited Broadway 会选择加注。

不过,这次有一个很大的不同:在单挑时我们加注尺度更大(10bb vs 挤压场景的 8.5bb)。同时,加注频率也更低(7.1% vs 挤压场景的 10.7%)。

2.4 PKO 泡沫期 MTT

最后,在 PKO MTT 的泡沫期,我们看到的情况类似:

我们在单挑时加注更大,但频率更低。

因此,当 ICM 存在时,如果是多人底池,我们可以用更少的筹码(更小的尺度)更频繁地加注。

这对我来说很合理。挤压本质上就是一种 施压性玩法。所以很自然地,它会因为“生存压力”而获得额外杠杆。作为翻前开局者,在泡沫期还要面对后面有其他玩家行动的情况下去跟一个挤压显然很不舒服。作为翻前平跟者,范围本来就被限制,再去面对挤压就更难受。

我们能够用更少的筹码施加更大的压力,而且可以更频繁地这样做。

结论

挤压打法是一种非常强大的策略,因为它能同时给两个对手施压。

-

最初加注者必须担心中间跟注的玩家。

-

中间的跟注者只能依赖一个被限制的范围。

-

挤压范围显然应该包含强牌,而诈唬牌应该偏向那些在被跟注后多方牌局表现较好的牌型。

不过,在频率和下注尺度方面,是否存在 ICM 压力会造成差异。

-

当 ICM 压力可以忽略时,你应该整体使用更紧的范围,并选择更大的加注尺度。

-

但在存在 ICM 压力的环境下,挤压可以更频繁出现,而且加注尺度可以更小,因为这样能让你的下注拥有额外的杠杆作用。

然而,过于频繁地挤压则是稳赔不赚的方式,尤其当对手察觉到时。

你可能会暴露在剥削的风险下,特别是来自冷跟者的剥削,他们可能用大牌设圈套来诱捕你。

文章来源:GTO WIZARD

评论 ( 0 )