在最近与 Andrew Brokos 的一次对话中,他提到:“鱼类玩家其实歪打正着了很多。”他说这话时是在讨论某个解算结果。而在去年底,Liv Boeree 在WSOP Paradise重返牌桌并打入决赛桌后也有类似的感慨:“感觉这个游戏已经走完了一个轮回,原来那些2008年鱼在做的事,其实还蛮合理的。

十年前被视为“鱼打法”的许多策略,如今已经成了GTO策略的一部分。

我自己就是这种转变的一个不错的例子。我玩扑克已经有20年了。在这段时间里,我像大多数线上玩家那样学习扑克,后来对扑克渐渐失去了兴趣,直到接触到了解算器。从那之后,我几乎是从零重新学习扑克。我合著的很多书也都是为那些在解算器时代之前学扑克的玩家写的。所以我对“旧派扑克思维”非常熟悉。

于是我觉得:我们不妨来盘点一些十年前被视作“鱼才会用”的打法,现在反而成了“职业素养”的体现。

Donk bet

在过去很长一段时间里,扑克有一个“铁律”:处于相对翻前激进者的不利位置,翻牌圈应该check让对手先行动。这个观念很可能是来源于早期线上扑克的环境——那个时候玩家几乎会在翻牌圈100%持续下注。那是线上扑克的黄金时代,你随便乱来都不会被惩罚得太重。

在这种背景下,翻后防守方抢先下注被称为“donk-bet”(驴式下注),意指“只有傻瓜(donkey)才会这样不合常理地打牌”。这种打法之所以被视为糟糕,是因为你原本可以check-raise,而一旦先下注了,不仅把对手的诈唬都吓走了,还会在面对对方的加注时脆弱而被动。

但后来,solver出现并颠覆了一切。

我们开始用一个更中性的词来称呼这种打法:“lead”(抢先下注),而解算器也证明了lead在某些场合下是完全合理的策略。

举个例子,如果翻牌是A-high面(比如A72),你通常不会去抢先下注。因为翻前进攻方本来就在范围上有优势,这种牌面只会进一步强化他们的范围。

但在某些牌面上,防守方是可以具有范围优势的。来看一个例子:

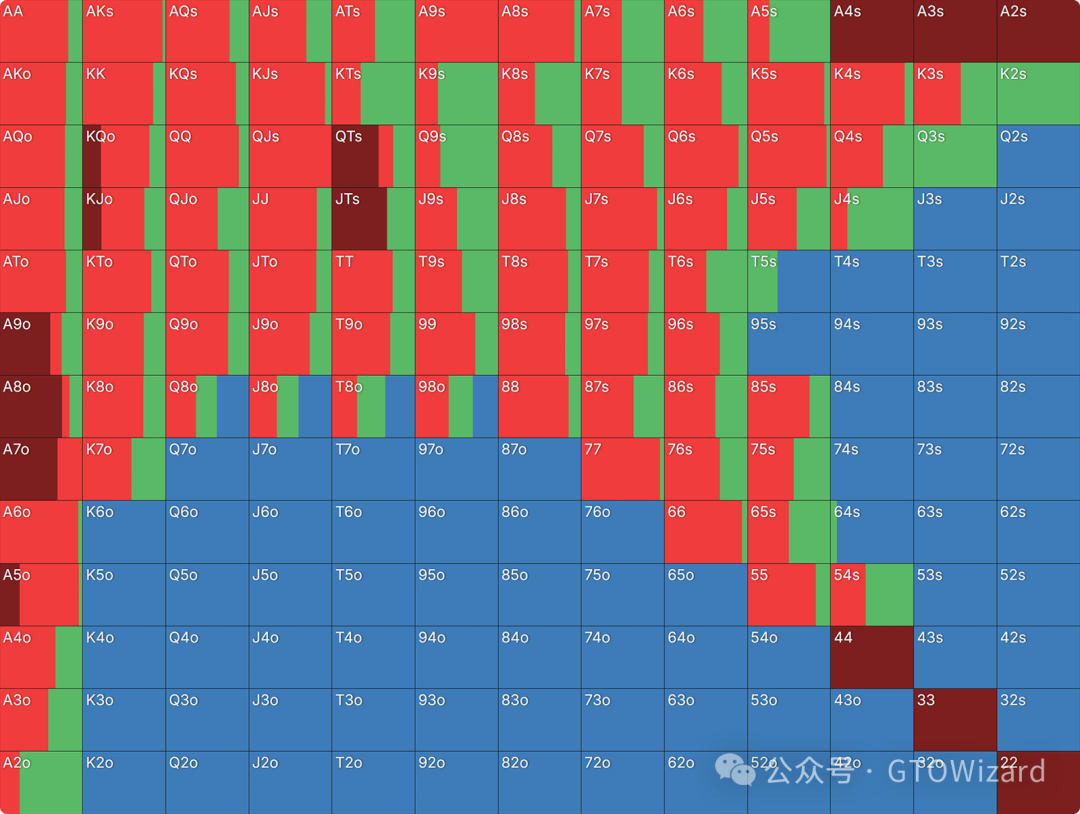

SRP BB VS BTN 654r.

可以看到在这个场景,BB会选择lead接近一半频率。

为什么?虽然UTG的整体range还是更紧,但BB拥有更强的坚果优势)”。我们有顺子和两对的组合,而UTG基本没有。此外,我们也有更多的顶对(比如65/64)类型的手牌。

我们希望用这些牌获取价值,所以我们选择lead。

如果我们check,UTG很可能会选择check back,这对我们不利——特别是我们拿着6-x的时候,因为翻后任何一张大于6的牌都可能变成惊悚牌。我们抢先下注,既能保护自己的牌,也能拿到价值。

哪怕是非常紧的翻前范围,在某些翻牌结构下也会出现封顶的情况。当我们识别出这种结构时,我们可以合理地lead,拿回下注主动权。这已经完全不是“鱼”才会干的事了。

为了保护而下注

十年前,我们对下注的理解还是非黑即白的二元逻辑:

你不是拿着最强的牌在做价值下注,就是拿着最差的牌在诈唬。

那时的“高水平玩家”常常会对新手下注保护自己的牌嗤之以鼻。

而如今,我们不再说“为了保护下注”了,而是说“为了拒绝对手实现equity而下注”——其实本质是一样的。

来看一个例子:

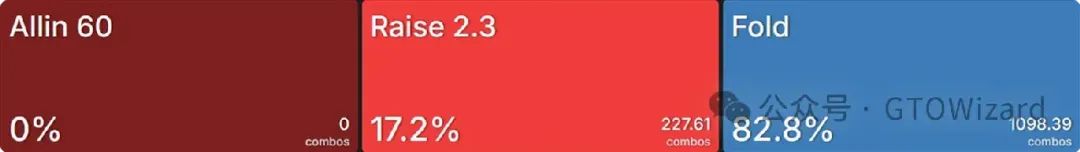

场景:BB vs UTG,单次加注底池(SRP),40bb有效筹码,翻牌 953r,BB check,行动到UTG。

在这个场合,UTG有非常多的选择——各种牌型会混合使用不同的下注频率和尺度。

下注频率最高、而且选用大码下注的牌型包括:A9s、K9s、TT–QQ。

这些牌都非常强,但它们选择了一个能让对手弃牌更多的下注尺度(超池)。

相比之下,KK–AA反而会适当check,或者使用较小的尺度下注。

为什么TT–QQ反而要用大码下注?

因为尽管这些牌很强,但它们非常受益于保护。

我们可能知道TT在这个翻牌圈是领先的,但如果我们能让对手弃掉A/K/Q/J,甚至是一些8以下可能组成顺子的卡顺,那就非常棒。

在现代扑克思维中,我们不再以“价值vs诈唬”的视角来看下注,而是以权益驱动。

当我们用TT在953r大码下注时,我们的逻辑是:

-

要么让对手弃牌,直接拿下一个小底池;

-

要么进入后续局面,赢一个更大的底池(因为我们是领先的一方)。

这两种结果我们都能接受,这就是现代下注逻辑的魅力所在。

玩低踢脚Ax(Rag Aces)

在早期线上扑克的年代,“被压制的恐惧”(fear of domination)是一个很大的话题。

拿着一个A配一个低踢脚去打牌,常常被认为是鱼式打法,因为存在反向隐含赔率——

如果你在A高的翻牌圈拿到行动机会,那通常意味着你踢脚被碾压,处境不妙。

但在现代扑克里,担心A-x被 dominate 并没有那么严重。

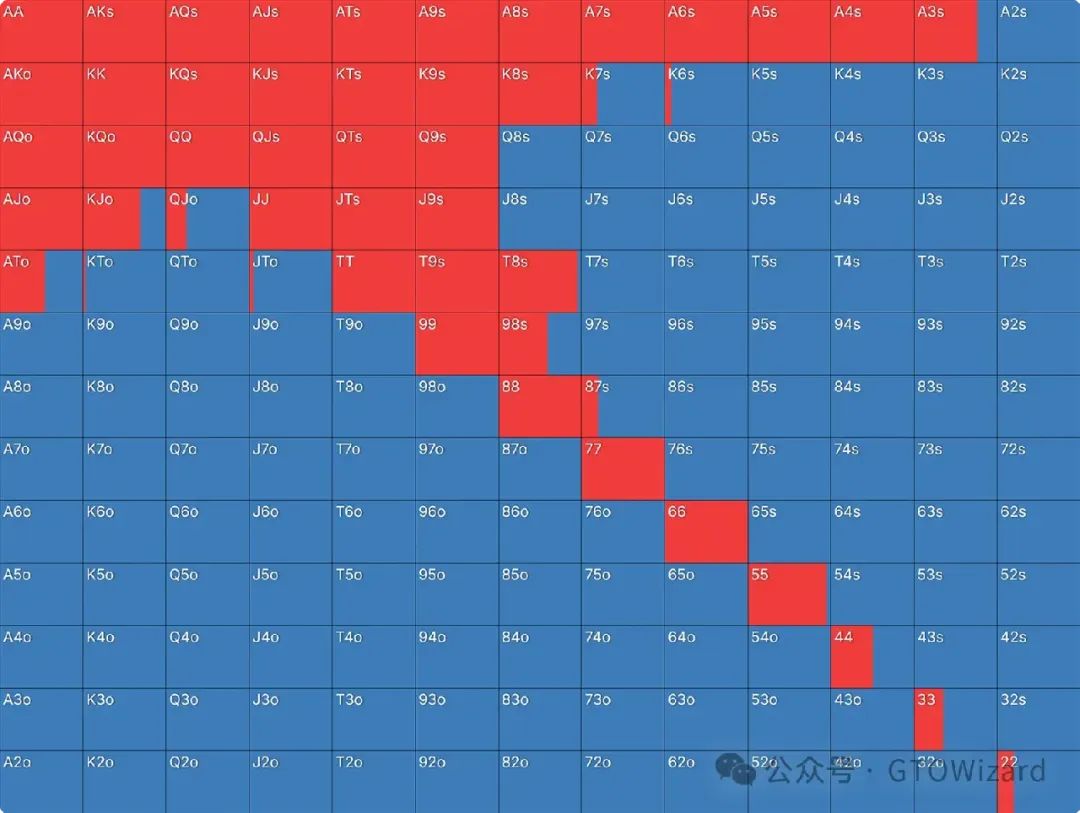

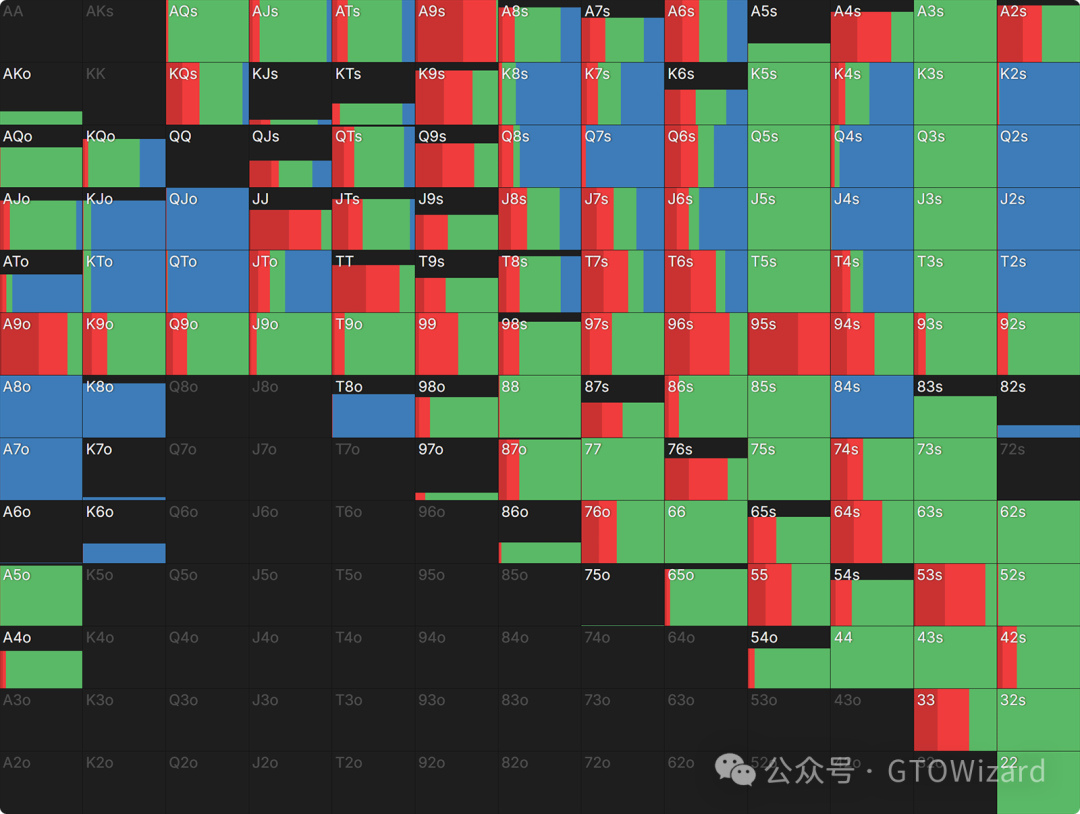

我们来看一个60bb有效筹码时的UTG开池范围:

这是一个非常紧的开池范围,只包含了17.2%的手牌。

但即便如此,我们仍然看到有A3s,甚至是K6s这种看似“很烂”的手牌被纳入范围。

这是以牺牲小口袋对子(如22–44)为代价的——这些牌并不是每把都拿来开池。

那么问题来了:

像 A3s 或 K6s 这种踢脚很弱的牌,为什么反而被纳入了开池范围?

首先,被 dominate 并没有我们以前想的那么可怕。

当你拿着一张A,而翻牌也出现了一张A,你不仅拿到了顶对(top pair),你还拥有一个阻断牌(blocker)。

此时场上只剩下两张A而已——也就是说,你被对手拿到更好A-x的几率已经大大降低了。

我们不希望自己的range只能击中A-high的翻牌。

我们也想能击中像 J33 或者 245 这种低牌面翻牌——而A3s在这种场合就非常有用。

如果我们的范围里没有低牌,那我们在这些flop上就会范围封顶,很容易被剥削。

Suited A-x的优势远超表面:

-

可以击中顶对,虽然踢脚弱,但也能当作一个不错的bluff-catcher;

-

有做坚果同花的潜力;

-

在翻牌结构上增强了我们的范围宽度;

-

遇到强踢脚被打败只是运气不好,长期来看是正EV的。

玩后门听牌(Backdoor Draws)

在以前的扑克观念里:翻牌跟注、转牌再跟,然后靠 runner-runner(连中两张牌)做成顺子或同花,

是典型的calling station(跟注站)打法。

那是赌徒才干的事,要靠运气翻盘,赔率也不划算。

但在 GTO 里,这种打法却是成立的。

我们直接看一个例子:

翻牌是 9♠5♥3♦,转牌 8♦,河牌 J♣。

BB拿着 Q♦T♦,击中了坚果顺(nuts),而且是通过翻牌Q high跟注、转牌听牌跟注,一路抗到底拿下来的。

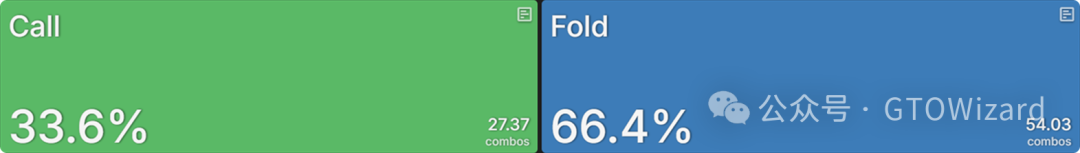

以下是BB在面对对手河牌all-in时的河牌range:

那么问题来了:

为什么一手像 Q高、没有成型听牌的组合,会在对手连续下注两条街的情况下,一路走到河牌?

我听过的一个最好的解释是:

像 Q♦T♦ 这种牌,在翻牌圈其实拥有多个隐藏权益:

-

偶尔会赢摊(比如对手air);

-

可以组成 runner-runner 的 顺子 或 同花;

-

如果中了对子,会是更大的顶对;

-

转牌常常能 击中听牌,变成有利可图的诈唬组合

-

河牌还可转变成阻断牌 bluff,阻止对手用价值牌跟注。

所以虽然 Q♦T♦ 在翻牌圈不是一手强牌,

但它是一手非常有可玩性的牌,具备多种赢法。

更惊人的发现来自 solver:

这些 “双后门” 的牌其实是极佳的翻牌诈唬加注候选组合!

回到翻牌圈,面对 UTG 的c-bet,

我们看到很多 bluff-raise 的牌是:QJs/QTs/JTs/T8s(与翻牌有相同花色的一张)。

也就是那些可以做:

-

后门顺子(backdoor straight),

-

后门同花(backdoor flush),

-

或者一对的牌。

这些 双后门听牌是我们范围中最弱的一类牌,

所以 当我们XR的时候最希望对手直接弃牌。

-

如果对手跟了,我们可以在转牌圈击中听牌做semi-bluff;

-

如果运气好,我们甚至能做到河牌三条/顺子/同花这种对手完全想不到的隐藏强牌;

-

万一对手反加,我们也能很轻松弃掉;

-

如果转牌出白板,我们也能轻松止损。

重点总结:

? 虽然“所有后门听牌都跟注”这个习惯不好,

但把它们作为激进打法的起点(翻牌圈 bluff raise),

是一个非常高水平的进阶动作

Limping(跛入)

我们来收个尾,说说曾经几乎被所有人视为*新手玩家明显标志”的打法:跛入(limp)。

过去认为,limp 是一种最典型的 loose-passive(宽松且被动)打法,意味着这个玩家不懂得主动开池的好处。

这些好处包括:

-

有机会直接拿下盲注;

-

建立更大的底池以便未来赢更多;

-

代表强范围、增加牌力压力;

-

让对手数量减少到1打1,更容易操作。

因为 limp 被视作极度软弱的表现,

所以玩家们发明了应对策略:“隔离加注(isolation raise)”。

也就是专门对 limp 的“鱼”加注,试图把其他人逼走、和这个鱼 heads-up。

当然话说回来,大多数情况下,limp 确实是弱玩家的行为。

但——limp 也可以是GTO的一部分,是一种合理、甚至盈利的策略。

比如下面这个例子:

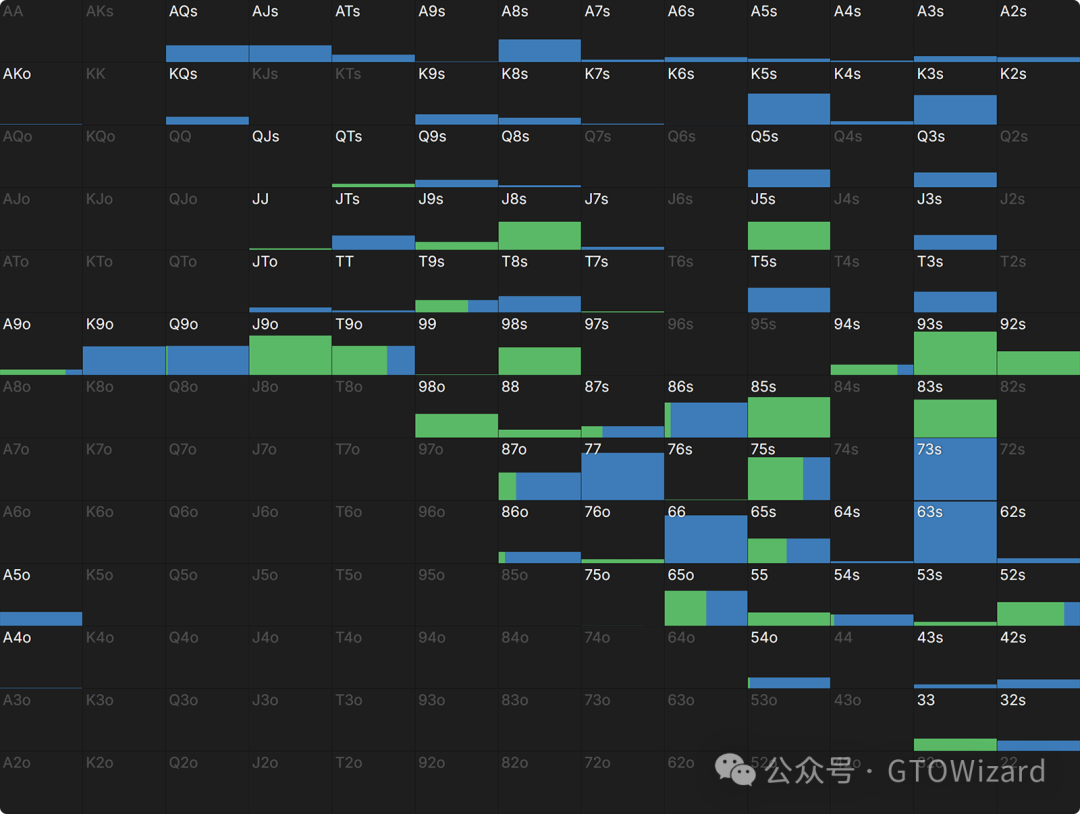

BTN在20bb有效筹码下的开局策略:

? 有13% 的手牌选择 limp。

这13%的范围非常广,几乎整个range的牌都有混合策略。

不过通常越靠近range底部的牌越倾向于limp。

有意思的是:像AA、KK、AK这种超强牌有时也会limp,用于保护跛入范围,防止它显得太弱。

为什么solver在短码时会选择limp?

-

因为可以游戏更多的牌,limp的成本低;

-

如果min-raise某手边缘牌,然后被对手all-in推走,那么不如limp

-

而且limp还可以降低别人over shove的动机,你隐藏了自己的真实牌力

但必须强调一点:

limp和min-raise在EV上的差别其实通常非常小,

而且一套limp策略构建起来很复杂,需要非常熟悉solver逻辑、平衡range。

所以——

limp打法或许还是留给 Triton 常客 或者那些真正的鱼 吧 ?

结语

这篇文章其实完全可以拆成两部分甚至更多,因为还有太多曾被视作“鱼式打法”但如今已经登堂入室的策略没来得及讲完。

今天的核心理念是:

保持开放的心态,不要轻易否定任何一种打法,尤其不要因为“怕被别人当成鱼”而放弃某种可能有效的策略。

曾经看起来软弱、业余的打法,可能正是将来 GTO 解中推荐的制胜武器。

文章来源:公众号 GTOWIZARD

评论 ( 0 )